Olympe de Gouges

L'une des premières féministes et égéries de la Révolution française.

Elle a publié une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791.

De ses origines à son arrivée à Paris

Olympe de Gouges, née Marie Gouze, en 1748 à Montauban , est issue de la bourgeoisie et reçoit une bonne éducation. Mariée à presque 18 ans à un restaurateur de la ville, Yves Aubry, mère d’un garçon, Pierre. Elle devient veuve à 20 ans, et décide de ne pas se remarier pour pouvoir publier à sa guise. En effet, la loi française interdisait alors à une épouse la publication, sans le consentement de son époux.

Dès lors elle se choisit un nouveau nom plus raffiné : Olympe de Gouges. Jacques Biétrix de Rozières, entrepreneur de transports militaires, devient son riche amant et elle le suit à Paris où il l’introduit dans la bonne société. Pour pouvoir survivre, elle se met en ménage avec lui. Car pour une femme de sa condition, il n’y a pas d’autre moyen, excepté la prostitution. Jacques de Rozières lui propose de l’épouser, mais elle refuse, ayant pris le mariage en horreur.

Désormais, une vie de liberté devient possible. Elle va acquérir très vite une réputation de courtisane et fréquenter les salons littéraires. Elle y rencontre des écrivains qui gravitent autour du duc d’Orléans, le futur Philippe-Egalité et qui vont l’initier aux idées nouvelles et à la philosophie.

Une militante pour l'égalité

Olympe décide de se lancer dans une carrière littéraire et dans le monde du théâtre, qui était alors le support privilégié des idées nouvelles. Elle écrit plusieurs pièces et des romans. L’une de ses œuvres les plus controversées, publiée en 1785 et qui lui valut presque la prison est « Zamore et Mirza » où elle dénonce violemment l’esclavage. Alors même que l’économie française repose sur le colonialisme et l’esclavage, elle va militer pour l’égalité entre les noir et les blancs. Quelques temps plus tard, elle récidive avec « l’Heureux naufrage ». Ses idées progressistes lui valent de nombreux déboires et des critiques acerbes. Même si certains intellectuels la vénèrent, et qu’elle fut accueillie par les abolitionnistes dans la société des amis noirs.

Plaidant pour l’émancipation féminine et dénonçant le mariage forcé des filles, elle publie en 1786, une suite au Mariage de Figaro de Beaumarchais. Ses tentatives de réformes sociales sont quelquefois un succès. Comme par exemple, l’adoption du projet d’impôt patriotique pour résorber la dette publique, voté en 1789. Mirabeau et quelques-uns de ses amis portent ses opinions concernant la salubrité des hospices et le développement des maternités. Parmi ceux qui la soutiennent le philosophe Condorcet, qui plaide dès 1790 pour l’émancipation des femmes. Quand survient la Révolution française, elle multiplie les publications pour réclamer l’égalité entre tous les citoyens sans distinction de sexe, de couleur ou de revenu.

Les droits des femmes et les avancées sociales

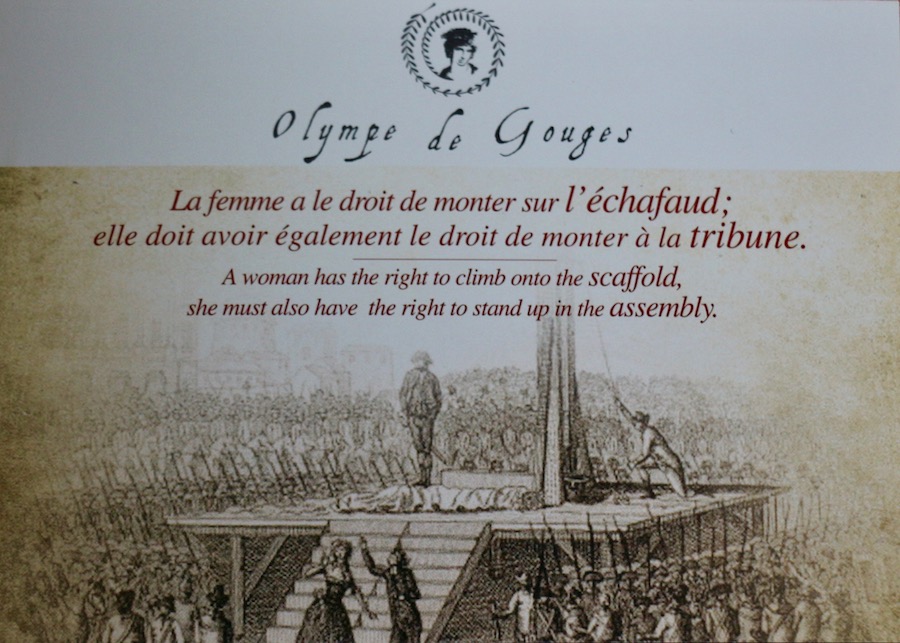

Lorsque la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est adoptée, elle y voit une injustice. Par conséquent, elle rédige en 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle décide de la dédicacer à Marie-Antoinette dans le but d’obtenir son soutien. C’est à cette occasion qu’elle lancera sa phrase devenue célèbre : « la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune ».

Par ailleurs, elle plaide aussi pour le droit au divorce. Elle sera exaucée le 20 septembre 1792 par l’adoption de la loi. Elle doit cette réussite, entre autre, aux Girondins dont elle est proche. Son ami Mirabeau dira même que c’est elle l’inspiratrice de la Constitution de 1791.

Olympe a tenté de lutter contre les inégalités, dont l'esclavage. Elle a défendu les plus pauvres et essayé de redonner aux femmes, une place qui leur était refusée dans la société française du XVIIIe siècle.

Buste d'Olympe de Gouges à l'Assemblee nationale

Pour en apprendre plus sur Olympe de Gouges, suivez-nous lors d’une visite guidée, sur les traces des grandes figures féminines qui ont participé à la Révolution française.